社会人4年目というと、仕事にも慣れ、一定の責任ある立場を任されるようになる時期ですよね。

そろそろ周りと自分の年収を比べたくなったり、このまま今の会社でキャリアを積んでいくべきか悩んだりする方も多いのではないでしょうか。

この記事では、社会人4年目の平均年収はどれくらいなのか、業界別・地域別の違いや、年収アップを目指すための方法まで、幅広く解説していきます。

自分の立ち位置を知り、これからのキャリアや資産形成を考えるヒントにしてください。

社会人4年目の平均年収とその位置づけ

社会人4年目になると、業務にも慣れ、一人前として扱われる機会が増えてきます。年収も入社時と比べると上昇している方が多いでしょう。

全体的な平均では、社会人4年目の年収は350万円〜400万円程度とされています。

ただ、この数字はあくまで平均であり、業界や職種、勤務地域、企業規模などによって大きく異なります。

同じ4年目でも、300万円台の人もいれば、500万円を超える人もいるのが現実です。自分の今の立ち位置を知ることで、今後のキャリアプランや資産形成の参考にしてみましょう。

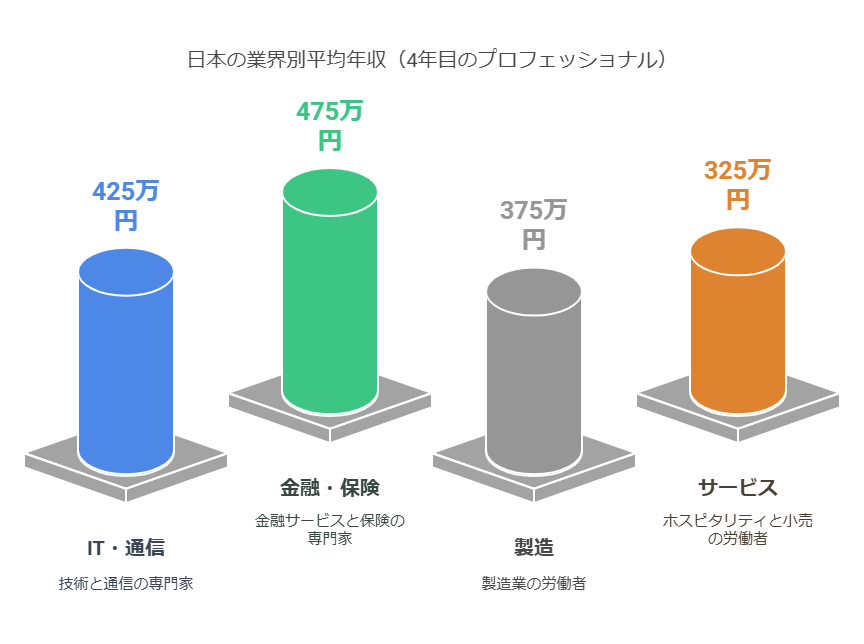

業界別にみる社会人4年目の平均年収

社会人4年目の年収は、どの業界で働いているかによって大きく左右されます。一般的に、金融業界やIT業界は比較的高い年収が期待できるとされていますが、実際のところはどうなのでしょうか?

業界別に見ると、IT・通信業界の社会人4年目は400万円〜450万円、金融・保険業界は450万円〜500万円、製造業は350万円〜400万円、サービス業は300万円〜350万円程度が平均とされています。

特に専門職やコンサルタントとして働いている場合は、これよりも高い年収を得ている場合も珍しくありません。

例えば、大手金融機関で働く4年目社員の場合、基本給に加えて賞与が年間4〜5ヶ月分支給される企業も多く、年収500万円を超えることもあります。

対照的に、小売業やサービス業では、基本給の上昇率が緩やかで、ボーナスも少ない傾向にあるため、4年目でも350万円前後にとどまるケースが多いようです。

業界による違いはなぜ生じるのでしょうか?主な要因としては以下のようなものが考えられます:

- 専門性の高さと市場価値

- 業界全体の収益性

- 労働市場での需給バランス

- 企業の報酬体系(成果主義か年功序列か)

dodaが実施した調査によると、20代後半の平均年収は業種によって次のような差があります。

- 金融:396万円

- メーカー:388万円

- IT/通信:387万円

- 建設/不動産:385万円

- サービス:339万円

- 小売/外食:321万円

これらのデータから、例えば飲食業から金融業に転職すれば年収が上がる可能性が高いことがわかりますね。

ただし、業界によって求められるスキルや経験も異なるため、単純に年収だけで判断するのではなく、自分の適性や興味との相性も考慮することが大切です。

あなたはどの業界で働いていますか?もし現在の業界の平均年収よりも低い位置にいるなら、社内でのキャリアアップや、より専門性を高めるためのスキルアップを検討してみるといいかもしれませんね。

地域・企業規模による年収の違い

社会人4年目の年収は、勤務地域や企業規模によっても大きく異なります。まず地域別に見ていくと、やはり大都市圏と地方では明確な差があります。

【地域別の平均年収(社会人4年目)】

- 東京都:400万円〜450万円

- 大阪府:350万円〜400万円

- 愛知県:350万円〜400万円

- 地方都市:300万円〜350万円

東京を中心とする首都圏では、物価の高さを反映して基本給も高く設定されていることが多く、同じ会社でも地方勤務と東京勤務では20〜30万円ほど年収に差がつくケースもあります。

ただし、家賃などの生活コストも高いため、手取りベースでの生活水準は必ずしも高いとは限らないことも覚えておきましょう。

また、企業規模による違いも無視できません。一般的に大企業のほうが中小企業よりも年収水準は高い傾向にあります。

例えば、従業員1,000人以上の大企業で働く4年目社員の平均年収は400万円を超えることが多いのに対し、従業員100人未満の企業では350万円前後というケースが多いようです。

これには複数の理由があります。

- 大企業は財務基盤が安定しており、従業員への還元余力が大きい

- 大企業は福利厚生が充実していることが多く、実質的な待遇が良い

- 中小企業では昇給ペースが緩やかな場合が多い

ただし、近年ではベンチャー企業やスタートアップでも、優秀な人材を確保するために好条件を提示するケースが増えています。特にIT業界や新興企業では、実力次第で年収が大きく伸びる可能性もあります。

さらに、リモートワークの普及により、地方に住みながら東京の企業で働くといった働き方も広がっています。これにより、地域間の年収格差が縮まる可能性もあるでしょう。

自分の現在の年収が周囲と比べてどうなのか気になるところですが、単純な数字の比較だけでなく、生活の質や成長機会、ワークライフバランスなど、総合的に判断することが大切です。

高年収だけれど長時間労働で自分の時間がないよりも、適度な年収で充実した毎日を送れる方が幸せ、という価値観も十分あり得ますよね。

年収アップを目指すための具体的方法

社会人4年目という時期は、今後のキャリアを左右する重要な節目でもあります。この時期をどう過ごすかによって、数年後の年収に大きな差が生まれることも。

ここでは、年収アップを目指すための具体的な方法について紹介します。単に「頑張る」だけでなく、戦略的にキャリアを形成していくことが大切です。

スキルアップと資格取得で市場価値を高める

社会人4年目は、入社時の基礎研修も終わり、業務にも慣れてきた頃です。しかし、このまま現状維持では年収アップは期待できません。積極的なスキルアップが必要な時期といえるでしょう。

効果的なスキルアップの方法としては、以下のようなものがあります:

- 業界で評価される資格の取得

- 語学力(特に英語)の向上

- デジタルスキルの習得

- マネジメント能力の開発

- プレゼンテーション能力の向上

特に注目したいのが、業界特有の専門資格です。例えば、IT業界では情報処理技術者試験やクラウド関連の資格が、金融業界ではファイナンシャルプランナーや証券アナリストの資格が評価されます。

建設業界なら建築士、人事ならばHRエキスパート試験など、業界ごとに価値のある資格は異なります。

こうした資格を取得することで、社内での評価向上や昇給交渉の材料になるだけでなく、転職市場での価値も高まります。実際に資格取得後に年収が50万円以上アップしたという事例も少なくありません。

また、デジタルスキルは業種を問わず重要度が増しています。例えば、Excelの高度な使い方やデータ分析スキル、プログラミングの基礎知識などは、多くの企業で評価される汎用的なスキルです。

特にデータ分析ができる人材は需要が高く、年収アップにつながりやすいスキルといえるでしょう。

ある製造業の営業職として働いていた方は、空き時間を使ってデータ分析を学び、顧客データの傾向分析を行ったところ、その成果が評価されて社内で表彰され、翌年の昇給率が例年より高くなったという例もあります。

スキルアップの方法としては、独学も良いですが、より効果的なのは以下のような学習方法です:

- オンライン講座(Udemyなど)の活用

- 業界のセミナーや勉強会への参加

- 社内の研修制度の積極的活用

- 副業やプロボノでの実践的経験

重要なのは「学ぶだけ」で終わらせないこと。学んだスキルを実際の業務で活用し、成果を出すことで初めて評価につながります。何か新しいスキルを身につけたら、積極的に業務に取り入れる姿勢を持ちましょう。

転職と社内キャリアアップの選択肢

社会人4年目は、転職を考え始める方も多い時期です。実際、キャリアアップのための転職は年収アップの有効な手段の一つです。では、転職と社内でのキャリアアップ、どちらを選ぶべきなのでしょうか?

転職のメリットとしては以下のようなものがあります:

- 短期間での大幅な年収アップが可能

- 新しい環境で成長できる

- スキルの市場価値を確認できる

- 業界や職種の幅を広げられる

一方、社内でのキャリアアップにもメリットがあります:

- 安定性がある

- 既存の人脈やノウハウを活かせる

- 社内評価が確立されている

- 長期的なキャリア形成がしやすい

転職するなら、社会人4年目というタイミングは決して悪くありません。業務の基礎が身についており、かつ若手として扱われるため、採用側も育成の余地があると判断しやすいからです。実際に、20代後半の転職では平均20%程度の年収アップが見られるというデータもあります。

ただし、転職を考える際には以下の点に注意が必要です:

- 現在の業務での成果や実績をしっかり言語化できるか

- 転職市場での自分の価値(適正年収)を把握しているか

- 単に年収だけでなく、成長機会や企業文化との相性も考慮しているか

例えば、某食品メーカーで営業職として4年働いた方が、同業他社に転職したところ、年収が350万円から420万円にアップしたというケースがあります。

これは、前職での顧客開拓の実績を具体的な数字で示し、さらに食品業界の専門知識をアピールできたことが評価されたからです。

一方、社内でキャリアアップを目指すなら、積極的に成果をアピールすることが重要です。年に一度の評価面談や昇給交渉の機会には、自分の成果を具体的な数字やエピソードと共に伝えましょう。

「頑張りました」ではなく「○○プロジェクトで△△という成果を出しました」という具体的な実績が評価につながります。

また、社内公募制度がある企業なら、積極的に応募して新しい部署やプロジェクトに挑戦することも、キャリアアップの近道になります。大手IT企業では、社内公募で新規事業部門に異動した社員が、2年後には年収が30%アップしたという例もあります。

転職と社内キャリアアップ、どちらが良いかは一概には言えません。自分のキャリアゴールや価値観、現在の環境を総合的に判断して、最適な選択をしましょう。

とはいえ、どちらを選ぶにしても、日頃からスキルアップを意識し、自分の市場価値を高めておくことが大切です。

社会人4年目からの長期的な年収予測とライフプラン

社会人4年目の現在の年収は、将来のライフプランを考える上での重要な指標になります。今の年収から、どのように収入が変化していくのか、そして、それに合わせてどのようなライフイベントを計画できるのかを考えてみましょう。

将来の年収予測と昇給のパターン

社会人4年目から先、年収はどのように変化していくのでしょうか。一般的なキャリアパスでは、以下のような推移が見られます:

- 社会人5〜10年目(20代後半〜30代前半):400万円〜600万円

- 管理職昇進後(30代後半〜40代前半):600万円〜800万円

- 部長級(40代後半〜):800万円〜1,000万円以上

もちろん、これはあくまで平均的な予測であり、業界や企業、個人の能力によって大きく変わります。また、近年では年功序列型の報酬体系が崩れつつあり、若くても実力次第で高い年収を得られるケースも増えています。

ここで、年収の上昇パターンをいくつか見てみましょう:

順調な昇給パターン

毎年5〜10%程度の昇給が続き、30代前半で500万円台、30代後半で600万円台、40代で700万円以上になるケース。大手企業の総合職や、専門職として着実にキャリアを積んだ場合に多いパターンです。

急上昇パターン

キャリアの節目で大きな昇給があり、30代前半で一気に600万円台、その後も順調に上昇して40代で1,000万円を超えるケース。ベンチャー企業での成功や、コンサルタント、ITエンジニアなど市場価値の高い職種で見られるパターンです。

停滞後上昇パターン

20代〜30代前半は昇給が緩やかですが、管理職昇進を機に年収が大きく上昇するケース。伝統的な日本企業に多いパターンで、忍耐強く長期的にキャリアを積み上げる必要があります。

早期停滞パターン

初期は順調に昇給するものの、30代以降は緩やかになり、40代でも600万円前後にとどまるケース。職種によっては上限があったり、スキルアップが止まったりすると、このパターンになりがちです。

重要なのは、自分のキャリアがどのパターンを辿りそうかを予測し、必要に応じて軌道修正することです。例えば、早期停滞パターンに陥りそうだと感じたら、新しいスキルの習得や転職を検討するタイミングかもしれません。

また、将来の年収予測をする際には、自社の昇給・昇格制度をよく理解しておくことも大切です。人事評価がどのように行われ、どのような条件で昇格できるのか、その際の年収上昇幅はどれくらいかなど、情報収集をしておきましょう。

できれば先輩社員のキャリアパスを参考にするのも良い方法です。「入社10年目の先輩は今どのポジションで、どれくらいの年収なのか」という情報は、自分の将来像を描く上で貴重な参考になります。

もちろん、直接聞くのは難しい場合もありますが、社内の雰囲気や評判から推測することもできるでしょう。

生活設計と資産形成の基本

社会人4年目の年収をベースに、これからの生活設計と資産形成を考えていきましょう。

現在の年収が350万円〜400万円だとすると、手取りは月に約23万円〜26万円程度になります。この収入で、どのように生活を設計し、資産を形成していけばよいのでしょうか?

まず、基本的な生活費の内訳を見てみましょう。一般的な目安としては:

- 家賃・住居費:手取りの30%以内(約7万円〜8万円)

- 食費:約4万円〜5万円

- 水道光熱費:約1.5万円

- 通信費:約1万円

- 交通費:約1.5万円

- 保険料:約1万円

- 娯楽・交際費:約3万円〜4万円

- 雑費:約1万円〜2万円

合計すると約20万円前後となり、手取り収入から差し引くと、月に3万円〜6万円程度が貯蓄に回せる計算になります。これを年間で見ると36万円〜72万円の貯蓄が可能です。

資産形成の基本としては、次のような優先順位を考えるとよいでしょう:

- 緊急資金の確保:まずは生活費の3〜6ヶ月分(約60万円〜120万円)を流動性の高い普通預金や定期預金に確保しましょう。これは急な出費や失業などの不測の事態に備えるためのものです。

- iDeCoやつみたてNISAの活用:老後資金や将来の大きな出費に備えて、税制優遇のある制度を利用しましょう。特につみたてNISAは年間40万円まで投資でき、運用益が非課税になるため、長期的な資産形成に最適です。

- 住宅購入資金の準備:将来的に住宅購入を考えている場合は、頭金として最低でも物件価格の2割程度(例えば3,000万円の物件なら600万円)を目標に貯蓄しましょう。

- その他の投資:余裕があれば、投資信託や株式などで資産運用を行うことも検討しましょう。ただし、リスクとリターンのバランスを理解した上で行うことが重要です。

具体的な資産形成プランの例としては、月収25万円(手取り)の場合:

- 緊急資金:5万円×12ヶ月=60万円(最初の1年)

- つみたてNISA:3.3万円×12ヶ月=40万円(毎年継続)

- 住宅購入資金:2万円×12ヶ月=24万円(数年間継続)

このようなプランを継続することで、30歳までに緊急資金100万円、投資資産200万円、住宅頭金100万円の合計400万円程度の資産形成が可能になります。

もちろん、ライフイベントによって資金計画は変わってきます。結婚や出産を予定している場合は、それに合わせた資金計画が必要でしょう。また、キャリアアップや転職による増収を見込んで、資産形成計画を少しずつ調整していくことも大切です。

重要なのは、早い段階から計画的に資産形成を始めることです。社会人4年目という比較的早い段階から資産形成を意識することで、将来のライフプランの選択肢が広がります。

「老後のためにコツコツ貯める」というよりも、「自分の人生をより豊かにするための投資」という意識を持つと、モチベーションも維持しやすいでしょう。

Q&A:社会人4年目の年収に関するよくある質問

最後に、社会人4年目の年収に関してよくある質問にお答えします。同じような疑問を持っている方も多いはずなので、参考にしてください。

Q1: 社会人4年目で年収400万円は高いですか?

A1: 社会人4年目の平均年収は350万円〜400万円程度ですので、400万円はちょうど平均か少し上くらいの水準です。業界や職種によって大きく異なりますが、IT業界や金融業界なら平均的、サービス業や小売業なら平均よりやや高いと言えるでしょう。ただし、地域によっても差があり、東京なら平均的、地方なら平均より高めの位置づけになります。

Q2: 社会人4年目で今の年収に不満がある場合、どうすればいいですか?

A2: まずは、同業界・同職種の平均年収と比較して、本当に低いのかを確認しましょう。実際に低いと感じるなら、①現在の会社でのキャリアアップ(昇進や昇格を目指す)、②スキルアップによる市場価値の向上、③転職による年収アップ、の3つの選択肢があります。特に専門性の高いスキルを身につけて、それを活かせる環境を探すことが効果的です。また、単に年収だけでなく、福利厚生や成長機会、ワークライフバランスなど総合的に判断することも大切です。

Q3: 年収を上げるために、今すぐ転職すべきでしょうか?

A3: 転職は年収アップの有効な手段ですが、必ずしも「今すぐ」が最適とは限りません。まずは現在の職場でもう少し経験やスキルを積み、市場価値を高めてから転職するほうが、より大きな年収アップが期待できることもあります。また、転職市場の動向や業界の景気も考慮すべき要素です。転職を検討するなら、まずは転職サイトに登録して市場価値を確認したり、キャリアアドバイザーに相談したりするところから始めるとよいでしょう。

Q4: 将来的に年収1,000万円を目指すには、社会人4年目の今、何をすべきですか?

A4: 年収1,000万円を目指すなら、①高収入が見込める業界・職種への転向、②専門性の極めて高いスキルの習得、③マネジメント能力の向上、のいずれかが必要です。具体的には、ITコンサルタントやプロジェクトマネージャー、データサイエンティストなどの需要の高い職種へのキャリアチェンジや、MBA取得などのハイレベルな教育投資も検討価値があります。また、現在の仕事で成果を出し続けることも重要です。社内の評価が高まれば、将来的な管理職への昇進チャンスも増えますよ。

Q5: 社会人4年目で副業を始めるのは年収アップに効果的ですか?

A5: 副業は本業の収入に上乗せできるため、短期的な収入アップには確かに効果的です。また、新しいスキルを身につけたり、人脈を広げたりするメリットもあります。ただし、本業に支障が出ないよう時間管理は慎重に行う必要があります。また、会社の副業規定を確認し、許可が必要な場合は正式に手続きを取りましょう。副業で得た収入は確定申告が必要になる場合もあるので、税務面の知識も必要です。副業を検討するなら、本業との相乗効果が期待できる分野を選ぶと、将来的なキャリアアップにもつながりやすいでしょう。

コメント